不戦敗を防ぐために訪問間隔ルールを導入する

競合他社に敗戦した案件を分析している企業は多いと思います。敗戦分析すると、案件に参戦して負ける「敗戦」以外に、案件を察知できないまま負けていた「不戦敗」があります。例えば、前回訪問から半年後に再訪問したら、いつの間にか競合他社の機械が設置されていた、という笑えないケースが不戦敗に該当します。営業員が案件が発生したことを知らないまま競合他社の間で商談が進み、競合他社が受注・納品しているケースです。「不戦敗」はもっとも避けるべき敗戦パターンです。

では、不戦敗を防ぐために、どうすればよいのでしょうか。

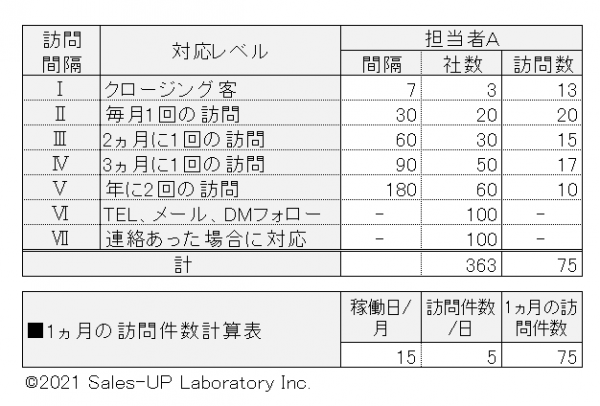

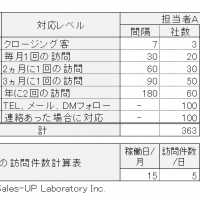

法人営業において、案件が発生してから業者へ発注されるまでが一夜で完了することはありません。お客様は複数の業者から提案を受け取り、良い提案に対してはショールーム見学、導入機械のテスト、見積入手や条件交渉等を経て発注に進みますので、一定の商談期間がかかります。ですから、お客様を一定の間隔で定期訪問し続けていれば、案件を察知できる場に出くわします。訪問間隔を忘れて半年間ご無沙汰にしたりするから発生するのです。ここで、2週間前のコラムに掲載した訪問間隔リストを再掲します。

この表の一番上「クロージング客」とは案件をクロージングするために7日間隔、つまり週に1回は訪問するお客様です。案件化した客やクロージング間近の客は、営業員が足繁く訪問するので組織として管理しなくても問題ありません。案件化していないお客様に対する訪問間隔ルールをどのように設定するかが営業マネジメントとして重要になってきます。

そこで、次のようにして設定してみたらいかがでしょうか。お客様毎に発注が見込まれる時期(半年後、1年後など)をまず想定します。半年以内に発注が見込まれる客には毎月1回の訪問(訪問間隔:30日)を、1年以内の発注が想定される客に対しては3ヵ月に1回の訪問、というように訪問間隔を設定します。さらに、60日間隔、90日間隔、180日間隔と設定していきます。

この訪問間隔は、取扱製品によって違いますし、業種や業態によっても変わります。単価が高めで、購入前に商品特性、品質や価格を比較して計画を立てて購入する傾向が強い「高単価・計画購入品」は訪問間隔が長めになります。一方、単価が比較的低く、何度も繰り返し購入される「低単価・繰り返し購入品」であれば、毎日訪問、1日おき訪問、毎週訪問というように訪問間隔が狭くなります。

貴社では訪問間隔ルールを組織として確立できているでしょうか。不戦敗を防ぐ仕組みが備わっているでしょうか。ぜひ再点検してみてください。