属人営業を脱却!スキルマップで営業力を底上げする

なぜスキルマップが求められているのか

「ある人だけが実績を出して、他のメンバーが追いつかない」。

これはよく見られる現象です。経験や勘という属人的な要素に依存している限り、人による成績の差は避けられません。組織として営業力を底上げするためには、「何をできるか/できていないか」という、スキルに着目することが有効です。

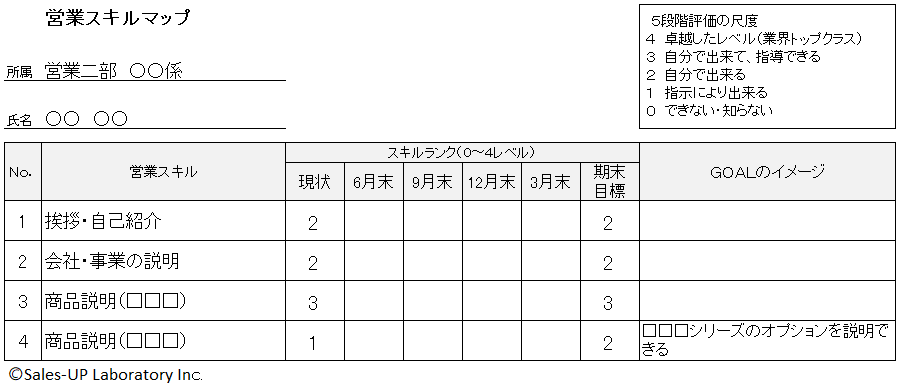

スキルマップとは、自部署に必要な知識・スキルを選び、各人の現状をスコア化して、当人と上司が目標を決めて、スキルを一緒に育成していく仕組みです。今回の記事では、「スキルマップ導入で得られる効用」「スキルの構成」「スキルマップの運用方法」の3つを整理していきます。 このスキルマップは、営業以外の業務にも広く活用できますので、各業務にあてはめて活用してください。

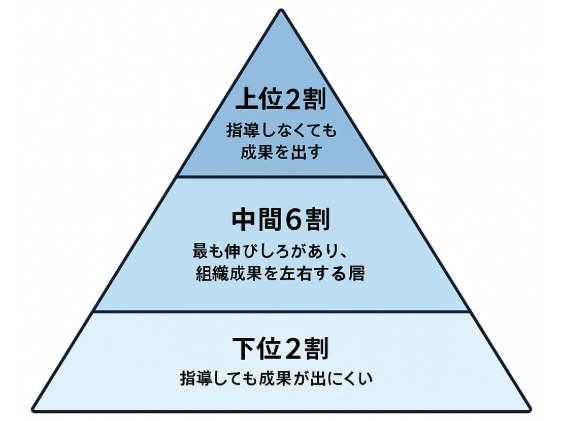

2:6:2の法則は営業組織にも当てはまる

2:6:2の法則とは、どのような集団(組織、人間関係など)においても、上位2割が優秀、中間6割が普通、下位2割が不調に分かれるという経験則です。

これは営業組織にも当てはまります。そして、指導・育成することで変化するかどうかの観点から、次の通りまとめました。

上位2割:指導しなくても成果を出す

中間6割:指導することで変化しやすく、最も伸びしろがあり、組織成果を左右する層

下位2割:指導しても成果が出にくい

組織として成果を出す最短ルートは、指導・育成することによって変化しやすい「中間6割」を底上げすることです。6割もあるのですから、この層を少し上げるだけで、成績の改善が期待できます。中間6割を押し上げるには、属人的な指導ではなく、スキルマップによって「何をできるようにするか」を明確にする仕組みが不可欠です。

スキルマップ導入で得られる効用

ずばり、以下の4つが期待できます。

①可視化・言語化

各業務に必要な知識とスキルを明確にし、組織で共有することで、何を身につけるべきか可視化・言語化されます。さらに、上位2割のノウハウを営業スキルに分解することで、だれでも学べる形に落とし込めます。

②現状把握・育成

スキルの現状を当人と上司が共有し、目標設定と育成計画につなげられます。共通言語で把握できるため、的確な指導が可能になります。

③OJTの改善

「何をできるようにするか」を明確にすることで、OJTのバラつきをなくし、戦力化までの時間を短縮できます。

④営業プロセスの標準化

営業プロセスを標準化し、組織全体の業務効率を高められます。属人的なやり方がなくなり、営業プロセスがスムーズに回るようになります。

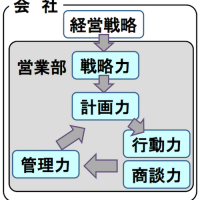

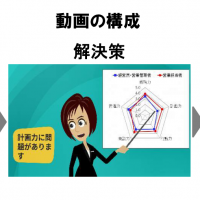

スキルの構成

スキルは大きく分けて、①製品・業界知識、②営業・関係構築スキル、③業務スキル、という3つのジャンルで構成されます。

① 製品・業界知識

自社の商材・仕様・特徴・価格・競合比較など

業界構造・トレンド・法規制・顧客課題の理解など

「何を売るか」を理解することが、全ての営業活動の基盤となります。

② 営業・関係構築スキル

ヒアリング・情報収集、提案・プレゼン、クロージングなど

顧客と信頼関係を築き、課題解決に導く「営業の核」となるスキルです。

③ 業務スキル

見積書作成、受発注処理、与信管理・代金回収、クレーム対応など

営業を安定運用するための実務スキル。ここが弱いと顧客満足が下がります。

スキルマップの運用方法

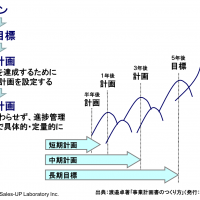

スキルマップは次のような5ステップで進めていきます。

Step1:スキル項目の定義

各業務に必要なスキルを明確にし、組織で共有する

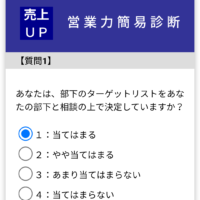

Step2:当人と直属の上司による現状評価

当人と直属の上司がキャッチボールしながら、現状のスキルを5段階で評価する

Step3:目標の設定

期末の目標スキルとGOALのイメージを共有する

Step4:育成計画の策定

育成すべきスキルに対して、いつまでに、何を、どのように、を明確にする

Step4まで作成したスキルマップをご覧ください(下図)。

「挨拶・自己紹介」から始まるスキルが記入され、現状のスキルが0,1,2,3,4の数字で表されます。一番右側に期末の目標が記載されます。スペースの関係でお見せできませんが、下の方に育成計画があります。

Step5:定期的にレビューを行う

上図のスキルマップでいえば、6月末、9月末、12月、3月末と3か月ごとにレビューを行います。

遅れが生じていれば、当人と直属の上司とで対策を話し合いましょう。

上位2割だけに依存する組織では、成果は安定しません。スキルマップにより「全員が一定レベル以上の営業力」を発揮できるようになれば、組織の成果は飛躍的に伸びます。属人営業から、仕組みで強くなる営業組織へ。中小企業こそ、スキルマップ導入の効果は非常に大きいので、ぜひ実践してみましょう。