業務量過多の状態でどこから対策を打つべきか?

営業力診断アンケートを最近受診した会社(製造業)の事例です。営業管理者、営業担当者、営業事務ともに超多忙で、余裕がありません。こういう会社は多いように感じていますので、当コラムに採り上げました。

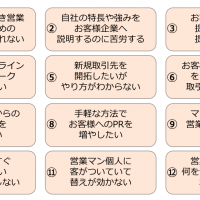

まず、内勤の営業事務の方は、お客様からの注文の処理、工場への生産指図などに忙しく、営業員と10分程度の打ち合わせをする時間もとれないほどだそうです。営業事務だけでは判断がつかない事柄が多いので、外回り中の営業員に電話をかける件数がかなり多いとのこと。これは営業事務、営業員ともにストレスが溜まります。

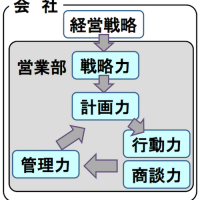

一方、外勤の営業員は、特に若手にその傾向が強いようですが、営業ツール(訪問ネタ)が少ないために、お客様へのアポどりに苦労しています。折角の商談の機会では情報提供が足りないために、お客様の困りごとをなかなか聞き出せません。上司が指導してあげられればよいのですが、自ら顧客担当をもっているプレイングマネージャーなので、営業担当者の日々の活動を十分に見られないし、営業同行を十分にこなせない状態に陥っています。

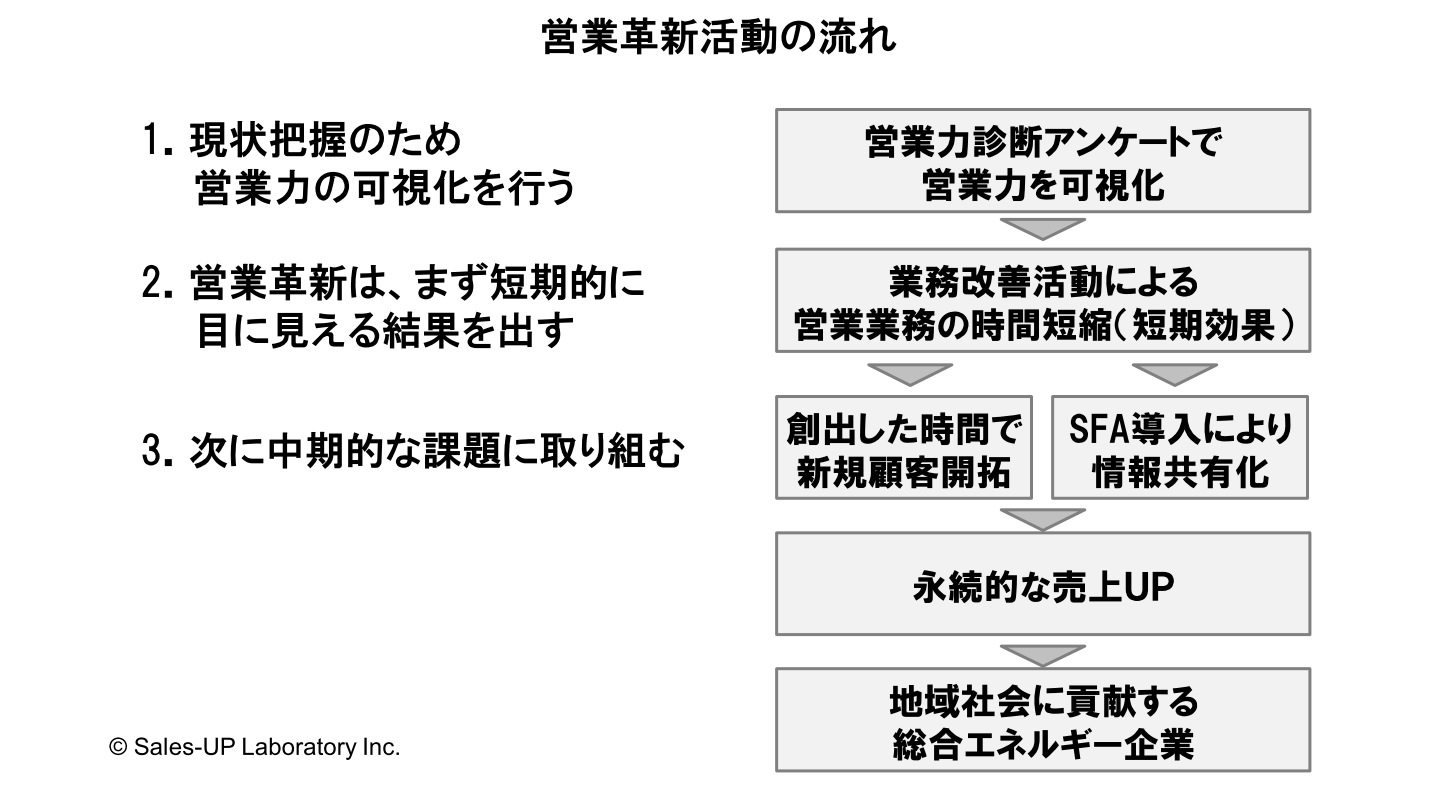

営業管理者、営業担当者、営業事務ともに超多忙です。当事者はこの状況を改善したくても、余裕がなくて、一歩前へ踏み出すことができません。実は、筆者が中小企業庁長官賞を受賞した石油製品卸売業の会社もそういう状態でした。そこで、以下の順序で営業革新を進めていきました。

冒頭に揚げた会社は、業務量過多、営業ツール不足、上司指導不足の問題を抱えています。まずは、時間を創出して余裕をつくることが大切です。そこで最初に、業務改善活動による営業業務の時間短縮に取り組むことをお勧めします。新たなことに取り組む時間を創出するのです。そこでのポイントは2つあります。

ポイント1 今までの仕事のやり方が適切か、まずは疑ってみて、今の時代に即したやり方に改める。

ポイント2 特定の人しか知らない・できないような「属人的」な仕事のやり方を止めて、仕組みをつくる。

冒頭の話(営業事務が営業担当者と10分程度も話せない)は、忙しいから営業員と営業事務が案件の状況を共有できない。情報共有できないから営業事務が外回り中の営業員に電話しなければ埒が明かないという悪循環に陥っています。業務改善活動によってこの悪循環を断ち切り、時間を創出できたら、その次に中期的な課題に取り組んでいきます。ただし、業務改善活動に取り組むために、短期的には業務量がさらに増大します。しばらくは大変ですが、改善効果をしっかり出すことによって切り抜けていきましょう。

【関連記事】

営業力可視化、業務改善の流れで営業革新を進めた石油製品卸売業の事例(中小企業庁長官賞受賞事例)です。

コロナ禍の対面営業で新規開拓訪問件数79%増、新規獲得社数35%増