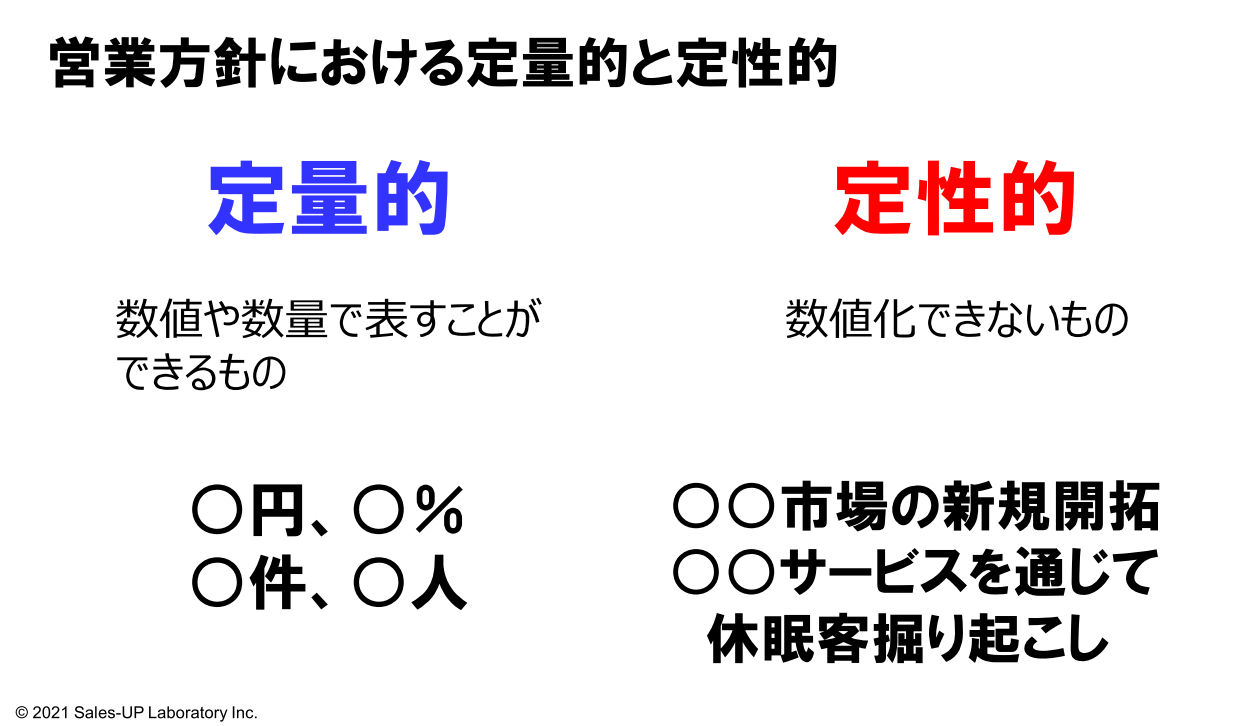

定量的と定性的の意味と使い分け方

営業方針や事業計画を立てる時、定量的と定性的を正しく使い分けることが大切です。ここで皆さんへ質問です。「定量的と定性的の違いを教えてください」と部下の方から尋ねられて、正しく答えられるでしょうか。

定量的とは数値や数量で表すことができるもの。「定量」という漢字から、〇円や〇%のように「量を定める」と覚えます。定性的とは、数値化できないもの。定量的と定性的を使い分けられると、営業方針や事業計画の作成時に役立ちます。

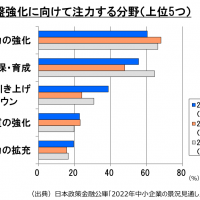

皆さんの中には、営業方針や事業計画を作成する立場の方(経営者の方、経営企画部や営業統括部に所属する方)と、営業方針や事業計画を実行する立場の方がおられると思います。皆さんが作り、実行している営業方針や事業計画には、定量的な項目がどのくらい占めていますか。それとも、売上金額と粗利益額以外は定性的な項目ばかりでしょうか。

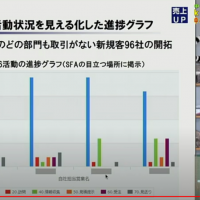

結果を振り返る時に、達成した/未達だったと判断しやすいのは、何といっても数字の基準です。つまり、定量的な方が望ましいです。例えば、上図における「〇〇市場の新規開拓」はどのように定量化すればよいのでしょうか。例をお示しします。

【例】

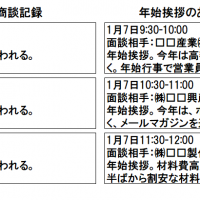

・〇〇市場のターゲットリスト200件に対して、上半期中に初回訪問を終える(期限:9月30日)。

・訪問先のうち50件に対して、第3四半期中に見積提示を行う(期限:12月31日)。

・今期末までに10件を成約する(3月31日)。

お気づきの方もおられるでしょうが、「ターゲットリスト200件の初回訪問」のように、達成基準とDL(デッドライン・締切日)の2つを組み合わせます。そこで難しいのが、どういう種類の達成基準にして、どの程度先のDLを設定するか、です。達成基準は営業プロセスごと(初回訪問、提案実施、見積提示、受注・成約)に作り、DLはできるだけ四半期ごとに設定するとよいでしょう。

次にどうやって適切な達成基準を作るか。そのためには、〇〇市場におけるターゲットリストを事前に作ってみて、作らないまでも大体どの程度のターゲット件数になるか目途を立てます。そして、見積率と成約率を推測しないといけません。その難易度は、頑張って何とか達成できるレベル、具体的には実力値の100%から120%あたりが望ましいと言われています。

事前に営業マネージャーに相談することでズレを少なくできます。精緻な営業方針があってこそ、精緻な営業行動と高い営業成績に至るのです。

【関連記事】

事業計画書のつくり方を、環境分析から順を追って、イラスト満載で分かりやすく解説しています。

「事業計画書のつくり方」