MAを購買プロセスから考える

マーケティングオートメーション(「MA(エムエイ)」と略します)という言葉がよく聞かれるようになりました。筆者が継続支援する企業もMAを使っておられて、このたび営業支援システムSFAを更新するにあたり、MAとの連携がSFAベンダー選定における大きな選定要因になっているほどです。企業からよく問い合わせをいただくテーマになっています。

MAとは? Webで検索すると「新規顧客の獲得や見込客の育成なども含めたマーケティング施策をサポートするためのツール」、「見込客の固有情報や見込客から収集した各種情報の一元管理、育成、さらにはホットリード(購買意欲の高い見込客)の絞り込みまでの活動を自動的かつ効率的に行うツール」だと説明されています。おわかりでしょうか? こう言う筆者自身がピンときません。

一言でいうと、MAは「見込客管理システム」だと筆者は解釈しています。

なぜMAが必要になったのでしょうか。その背景から考えていくと理解しやすいと思います。

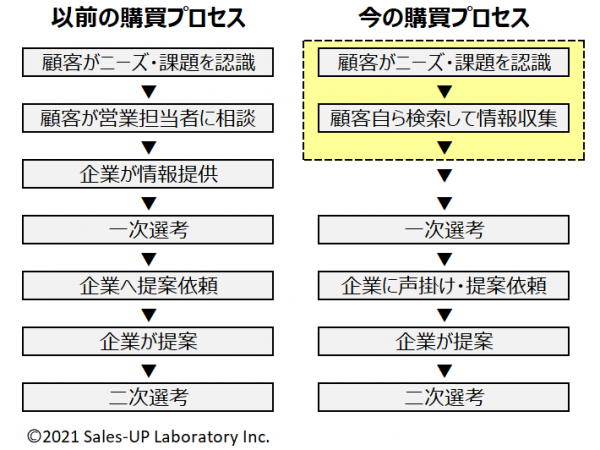

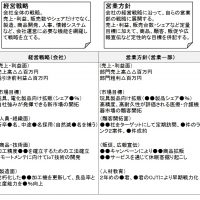

インターネットが普及したことで、顧客の購買プロセスが変わりました。具体的に言うと、顧客がニーズや課題を認識したときの「最初の行動」が変わったのです。以前は「よく顔を出す営業担当者に電話やメールで相談」していましたが、今では「顧客自ら検索して情報収集」するようになりました。そのため、営業担当者に声が掛かった頃には、顧客はインターネットで集めた情報を元に比較検討を行い、買う予定の製品の一次選考をほぼ終えている状態になりました。一次選考に残った企業に声がかかり、企業が二次選考に向けて提案していく購買プロセスに変わりました。図に表すと次のようになります。

そこで「知らない間に一次選考に落とされたら大変だ」と考えた企業は、図の黄色い部分、「顧客がニーズ・課題を認識」して「顧客自ら検索して情報収集」することを先回りして察知することが重要だと気付きました。そのツールとしてMAが注目されているのです。