パーパスで「自社は何のために存在しているのか」示す

或る会社が半年かけて新たに事業計画を作成するにあたり、弊社がお手伝いしています。その会社は経営理念(企業理念)を既にお持ちなのですが、これを機に、新たにパーパスをつくりたいというご要望をいただきました。

パーパス(purpose)という言葉を、最近よく耳にするようになりました。日本では、ソニーグループが2019年に「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というパーパスを設定したことで注目が集まりました。

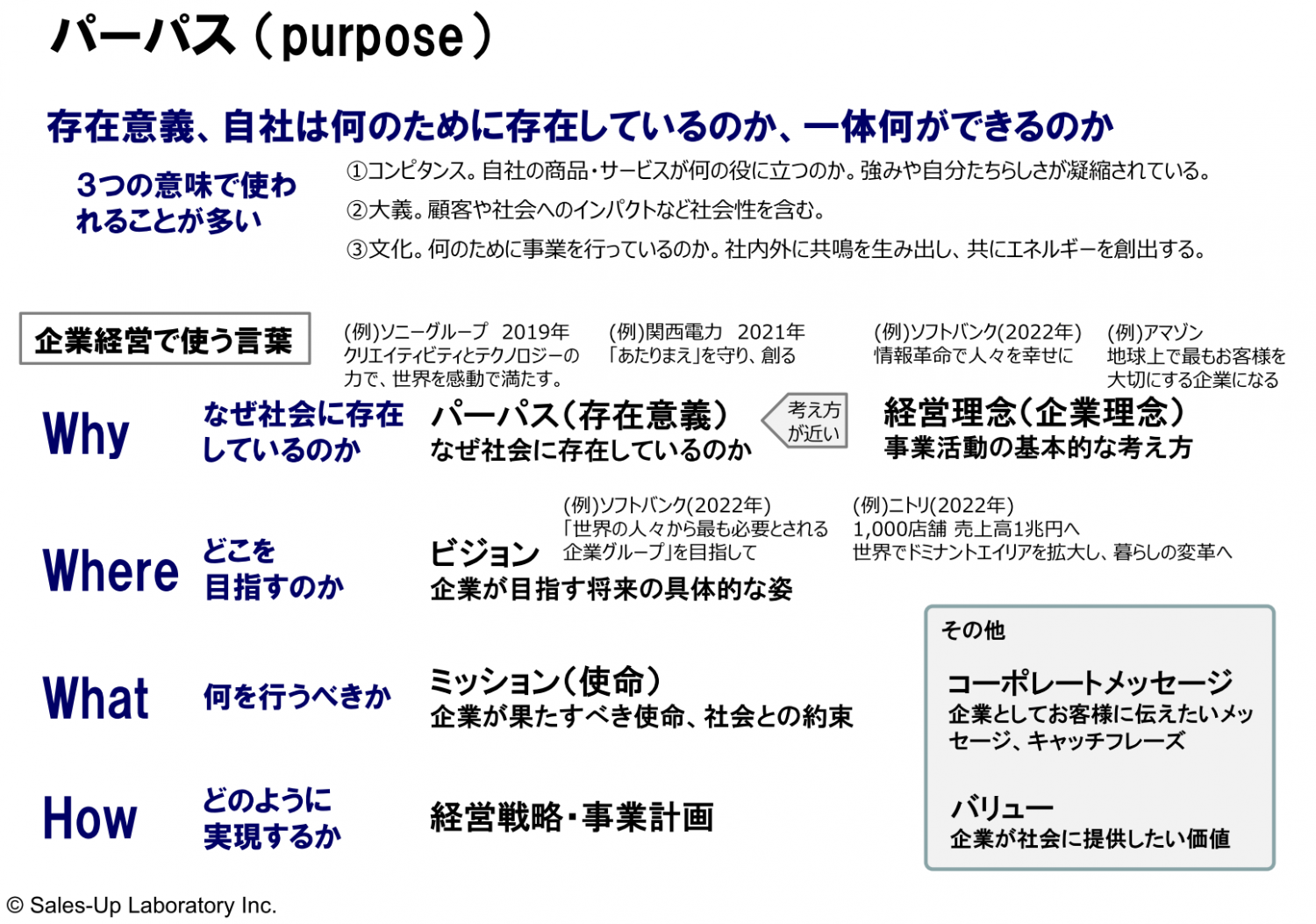

英語のpurposeを直訳すると「目的」ですが、企業経営においてパーパスとは「存在意義」、つまり「自社は何のために存在しているのか」を表します。ここまでは誰もが一致する理解なのですが、さらに深堀りしていくと、会社によってコンピタンス、大義、文化の3つの意味で使われることも多く、我々の理解を複雑にしている一因です。関西電力の『「あたりまえ」を守り、創る』は公共性の強い同社にとって、なるほど納得!と思えるパーパスであり、先の3つの意味の中で「大義」にあたります。

パーパスが注目される以前にも、この分野には、経営理念(企業理念)、ビジョン、ミッション、バリュー、コーポレートメッセージ、シンボルマーク(ロゴ)など、いろいろな言葉があります。筆者は別の或る会社のCI策定にあたり、これらを一通り策定した経験がありますが、どれをつくればよいのか答えは一つでないと考えています。まずは正しく理解することが始まりなので、これらを1枚にして関係や違いを明らかにしてみました。

パーパスと経営理念(企業理念)の考え方が近いことについて、識者の意見が一致しています。強いて違いを挙げると、パーパスの方が社会や顧客との関係を意識しています。社会や顧客との関係をより意識する意味で、パーパスが自社がなぜ「Why」社会に存在しているのかを示し、そのために自社がどこ「Where」を目指すかという点をビジョンが示します。ビジョンに向けて何「What」を行うべきかをミッションで示して、経営戦略や事業計画でどのように「How」実現するかで定めるのが、しっくり理解できるように思います。

これらをつくるのは大変ですが、それを従業員や関係者に徹底していく方がもっと大変です。経営者は識者の講演や企業事例に触れる機会が多いのでパーパスを理解していても、従業員や顧客が、経営理念やバリューと何が違って、何を意味するのか理解するのは困難だと思います。特に日本人は英語が苦手ですから。弊社は経営理念(またはパーパス)とビジョンの2つがあればよいように感じています。それよりも、言葉が独り歩きせず、その背景や事業活動をどう語ってつなげて、理解してもらうか、がカギです。