多くの中小企業にとって「営業力強化」は喫緊の経営課題です。経営者の皆様や企業支援にあたる支援者の中にも、その必要性を感じている方は少なくないでしょう。営業力を強化するには、営業面の問題を深掘りし、的確に課題を設定することが重要です。とは言え、営業の知識や経験が少ない支援者にとって難しいとの声も耳にします。そこで今回は、営業の問題にアプローチできる3つの方法をご紹介します。

営業力強化のアプローチは、3つのステップで捉えると効果的です。

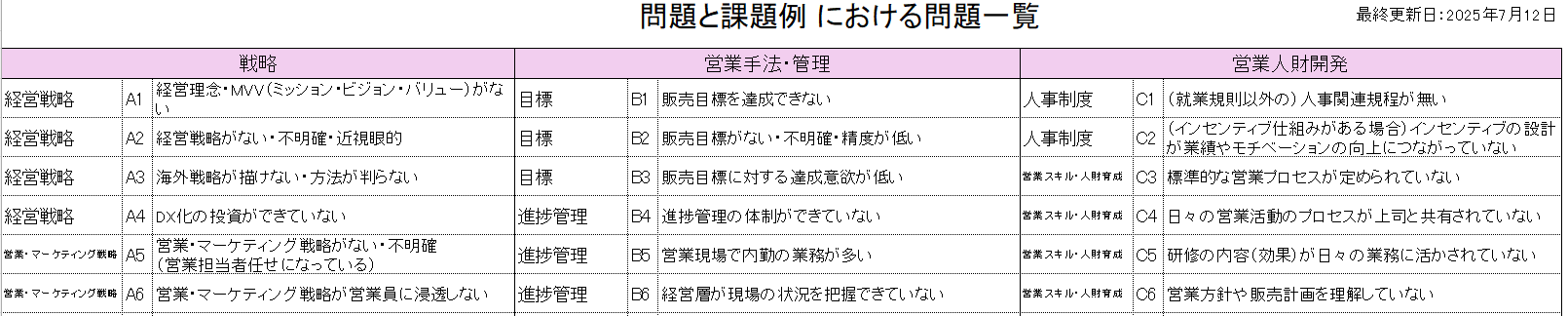

しかし、営業の問題をヒアリングするといっても、何をどのように聞き、どうアプローチしていけば良いのでしょうか。当研究会では、法人営業のプロコンサルタントが、“よくある問題を洗い出して一覧表”にまとめました。これを質問リストとして対話していただくことで、問題把握を効率よく進めていただけると思います。

営業現場で起こっている問題タイプは実に数限りなくありますが、大きく4つに分類できます。

各分類のなかに、さらに数多くの問題が想定できますが、どれが問題かを特定できれば、問題解決につながる「課題」も的確に設定できます。次の章より、4つの分類別に、よくある問題を例にとって、問題から課題に迫ってみましょう。

まず何よりも忘れてならない確認は、目標や計画に起因する問題です。よくある問題点として、次のような点があげられます。

ここでは「販売目標の達成状況はいかがでしょうか」と投げかけてみましょう。あてはまるものがなければ、「それ以外にどんな点がお困りでしょうか」と困りごとを引き出していきましょう。

問題が特定できたら、次は課題の設定です。なぜその問題が起こっているのか、その原因を取り除くステップが「課題」だと言えます。図表2をご覧ください。よくある問題ごとに課題例を紐づけました。「このような課題が設定できそうですが、いかがですか」と対話しながら課題を明確にしていきましょう。例えば 「販売目標を達成できない」問題では、次のような課題が考えられます。

課題が設定できれば、的確に具体策を設定することができます。参考までに「適正な目標設定」が課題だとした場合、解決の具体策は次のようなものがあげられます。

等の対策が必要と言えます。

目標に続いて、管理面に問題がないかを確認していきましょう。よくある問題例も、リスト化しました。皆様の企業・支援先ではいかがでしょうか。

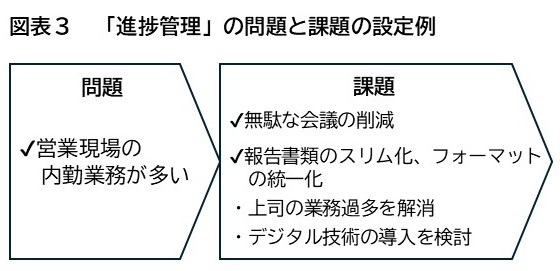

問題を確認できたら、課題例を参考に課題を特定していきましょう。例えば「営業現場の内勤の業務が多い」のケース。これは、管理職・営業職ともに内勤業務に追われて進捗管理のための時間も余力も割けないケースですが、以下のような課題が想定できます。

そして、課題を特定したら具体策をつめていきましょう。例えば「無駄な会議はNG」「報告書類は徹底的にスリム化、フォーマットを統一化」が課題であれば、報告書や内勤作業のひとつひとつ、会議、上司の管理業務などの要不要を精査し、自社の業務に即したシステムや業務のデジタル化を検討していきましょう。

計画や管理面の問題をチェックできたら、いよいよ「営業手法」を深掘りしていきます。現場の営業部員がどのような動きをしているかを、ヒアリングで確認していきましょう。

よくある問題リストでは、営業ステップの流れに沿って15の問題例を挙げました。営業ステップとは、訪問・情報提供から、提案・プレゼン、見積提示、受注などの案件の進捗度合いのことです。この流れを想定しながら対話をすすめることで、問題の所在がどの段階にあるのかを特定しやすくなるはずです。例えば、訪問段階からでよくあるのは「初回訪問で次回につなげられない」があげられます。

などがあげられるでしょう。”次も話をきいてみたい””商品のより詳しい説明や見積が欲しい”といった気にさせる“武器を整備”することが大切です。

この課題に対して、より具体的な対策に落とし込んでいきましょう。例えば「初回訪問時のトークスクリプト作成」に向けて、製品毎にQAや想定質問への解答案の準備し、シナリオ化していきます。

シナリオには顧客の興味関心が低い場合のセカンドプラン(代替商品の紹介)などを加えるとさらに次回訪問につながりやすいスクリプトになりそうです。

最後に「情報」面の問題の深掘りもお忘れなく。営業活動とは、営業部員の実際の動きだけではありません。顧客に向けた情報発信(ホームページや広報活動)や、営業部内における情報共有(成功事例やノウハウの共有)も、広い意味での営業活動と位置付けられます。よくある問題の例をあげましょう。

情報発信では、・知名度・認知度が低い

情報共有では、

等があげられます。営業データの定義とは、どの情報までを共有すべきか、を組織として明確にすることを指します。

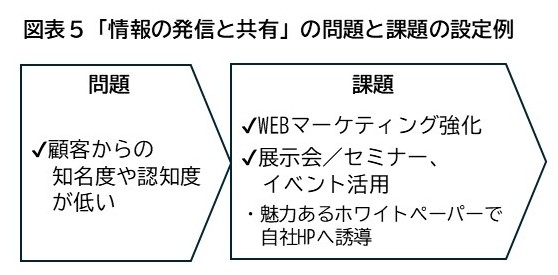

情報発信の問題について、課題設定の例をみていきましょう。

「知名度・認知度が低い」という問題に対してはWEBマーケティング強化やホワイトペーパーを活用した自社ホームページへの誘導、といったオンライン面や、展示会/セミナー、イベント活用 などオフライン面(ネットやWEBではないリアルな活動)の課題が考えられるでしょう。

そして具体策としては、

オンライン面では、ホームページ、リステイング、SNSなど、WEBでの自社にあったツールを検討する必要があります。

また、オフライン面では、自社のターゲットや事業にミートした展示会の検討、見込み客誘因につながるセミナー企画などを検討していきましょう。

特定ターゲットにアピールしたい場合はダイレクトメール、より広く認知度を高めるならニュースリリースなどのPR活動など、も有効です。自社の課題にそって具体策を策定しましょう。

アプローチの2つめの方法は、「営業人財開発の問題」に着目することです。「営業人財開発」は、前章の「営業手法・管理」と車の両輪の関係です。双方の視点をもって問題を特定することが第一に大切です。

「営業人財開発」においてよくある問題は、大きく4つに分けられます。

□人事制度

☑営業スキル・人財育成

☑従業員のモチベーション

□社内コミュニケーション

このブログでは、営業部門単独でも改善に取り組みやすい「営業スキルや人財育成」と「従業員のモチベーション」 を例にとって、問題の特定や課題の設定例をご紹介していきます。

「営業スキル・人財育成」面でよくある問題には、以下のようなものがあげられます。

・標準的な営業プロセスが定められていない

・研修内容が日々の業務にいかされていない

・商品やサービスに対する専門知識を十分にもっていない

中でも、「標準的な営業プロセスが定められていない」という問題は、中小企業ではよくあるケースです。営業成績の個人差がみられる場合は、この点に注目してヒアリングしてみたいものです。営業スキルというと、知識やトークなど営業員個人レベルの問題を想起しがちですが、営業部門全体すなわち組織としての営業スキルを高めることも意識したいものです。問題が特定できたら、課題を設定しましょう。

・営業プロセスの可視化

・OJTによるノウハウの共有

・Off-JTによる研修

といった課題が設定できます。

「従業員のモチベーション」 も営業員の行動力に影響を及ぼす要因です。モチベーションとは、「動機」であり、「やりがい」と言い換えることもできます。動機づけには、「内発的な動機づけ」と「外発的な動機付け」がありますが(図表7)

「外発的動機付け」のように、人事制度や給与面に問題がある場合は、社会保険労士など人事の専門家にも相談しましょう。ここでは、「内発的な動機付け」を例に話をすすめます。よくある問題として、以下があげられます。

・当社で働くことに満足していない

・経営理念や経営方針が共感されていない

・モチベーションが高い営業員と低い営業員の差が大きい

注意したいのが 「当社で働くことに満足していない」 というケースです。このような問題は、経営者や責任者だけにヒアリングしても現状把握ができません。ですから、個々の営業員がどう感じているかをいかに可視化するか、すなわち以下のような課題の設定が有効と言えます。

・満足度を押し下げる要因の把握

・満足度を向上させる施策の実施

以上、営業手法や管理面の“よくある問題と課題設定”を、代表例を通してみてきました。今回紹介したケース以外にも、数多くの問題が想定されます。当研究会では、 営業知見のある診断士が集まり、中小企業における“よくある問題と課題”を洗い出し、問題一覧としてまとめています。

今回紹介した、「営業手法・管理」「営業人財開発」に加え「戦略面」も視野に入れた多くの問題と課題の一覧です。図表7には、その一部をご紹介していますが、すべての問題と設定課題例は、下記の申込フォームからダウンロードできます。営業力強化支援のヒアリングや提案活動のガイドラインとしてご活用ください。

提案営業(ソリューション営業を含む)の重要性が叫ばれますが、提案が行われない業界もありますので、注意が必要です。

これについて筆者には苦い経験があります。ある消耗品を取り扱う卸売業者に「提案件数を増やしましょう」と投げ掛けたら、顧客がとまどう表情を見せました。いま振り返ってみると、事業者は「先生、当社の業界をわかっておられませんね」と言いたかったのでしょう。そんな恥ずかしい場面にあわないように、事業者の営業スタイル(営業のやり方)を理解することが大切です。

御用聞き営業、提案聞き営業という2つの営業スタイルについて、同友館「企業診断」2025年5月号に当研究会が徹底解説しています。

御用聞き営業と提案営業。この2つの営業スタイルに優劣はありません。それぞれ相性の良い商品・サービス(以下、商品)や顧客タイプ、ライフサイクル(導入期、成長期、成熟期、衰退期)があります。商品の特性から営業スタイルをみると、一般的に下表のようになります。これをもとに事業者の営業スタイルを仮説として捉え、ヒアリングを通じて情報収集しましょう。

御用聞き営業では「既存顧客内シェアの拡大」を、提案営業では「市場シェアの拡大」を、売上UPの方向性として重視することを押さえましょう。

購買頻度が高い御用聞き営業では、顧客は1社の仕入先に取引を集中させず、複数社に分散発注するものです。購入頻度が高い品目では「前回はX社(競合)で購入したから、とりあえず今回もX社で購入する」と、顧客が前例を踏襲するケースが大半です。仮に競合他社に発注している商品を当社が受注できれば、「既存顧客内シェアを拡大」でき、当社の売上UPにつながります。

そのためには、自社が見積依頼先の候補として認識してもらうための日常の営業活動が欠かせません。見積依頼先リストに載るためには、定期的な訪問に加えて、自社の技術力や強みを顧客に伝える活動を定期的に行うことが重要になります。自動車部品メーカーを例にとると、自社工場の見学に招く、自社の技術をプレゼンするような活動が効果的です。

提案営業においては、1つ1つの案件を成約することで「市場シェアを拡大」する方策が王道です。個々の案件を成約に導くために、営業プロセスに沿った活動が重要です。一般的な営業プロセスは、訪問・情報提供→提案・プレゼン→見積提示→受注という流れです。着実に各プロセスを上がるために、商談力の強化やスキルアップを図ること、そして、営業プロセスを適切に管理する仕組みを構築することが有効です。

営業スタイルによって売上UPの方向性が大きく異なることから、それぞれが抱える問題にも特徴があります。事業者とのヒアリングでは、この違いを頭に入れて事業者が抱える問題を深掘りしましょう。